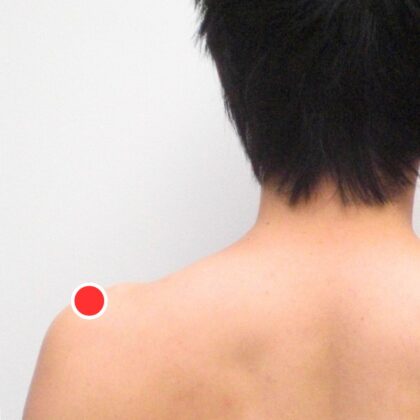

肩関節周囲炎に鍼灸治療をおすすめする理由

肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)の正体とは?

肩関節周囲炎は、肩を構成する骨・軟骨・靱帯・腱などの組織に炎症が起きることで発症します。特に40〜60代に多く、加齢による組織の変化(変性)が主な原因と考えられています。

■ 動きが悪くなる仕組み(拘縮・凍結肩)

炎症が悪化すると、以下の「袋」が癒着してスムーズに動かなくなります。

-

肩峰下滑液包: 肩の動きを滑らかにする袋

-

関節包: 関節全体を包み込む袋

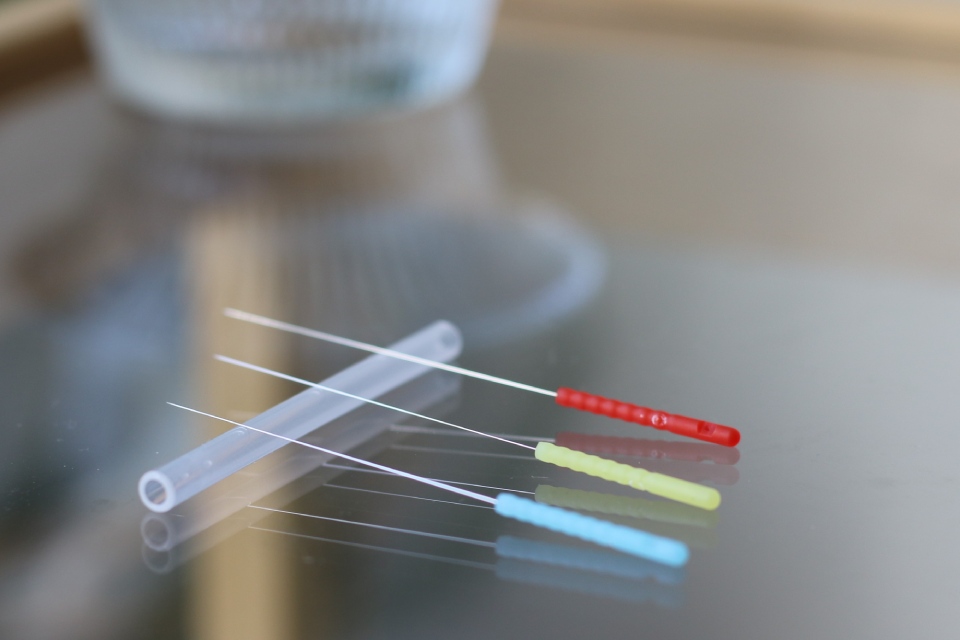

■ 鍼灸治療の有効性

鍼灸治療は、つらい痛みの緩和だけでなく、肩関節の可動域(動かせる範囲)の改善にも効果が期待されています。

鍼灸治療の主な効果とメカニズム

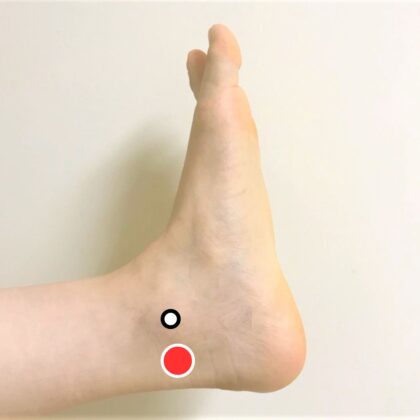

1.血流の改善

鍼灸によって、特定の経穴(ツボ)や筋肉に刺激が加わると、その部位の血流が改善されます。これにより、炎症部位に滞った老廃物が排出されやすくなり、酸素や栄養素が供給されることで、組織の修復が促進されます。また、患部に集まった血液を分散させることで、炎症が鎮まる作用も期待できます。

2.免疫・神経系の調整

- 抗炎症性サイトカインの抑制

炎症は、サイトカインと呼ばれる物質のバランスが崩れることで悪化することがあります。鍼灸刺激は、TNF-αやIL-6といった炎症を引き起こすサイトカインの産生を抑制し、代わりに炎症を抑えるサイトカイン(IL-10など)の分泌を促すことが研究で示されています。

- 自律神経の調整

鍼灸は、副交感神経を活性化させ、過剰な免疫反応を抑える働きがあります。特に、迷走神経を介して全身性の炎症を抑制する「抗炎症反射」が注目されています。

- アデノシンやエンドルフィンの分泌

鍼刺激によって、アデノシンやエンドルフィンといった物質が体内で生成されます。アデノシンには血管拡張作用や免疫細胞の活動抑制作用があり、エンドルフィンには強い鎮痛作用があります。これらの物質が炎症を多角的に鎮静化させると考えられています。

3.痛みの信号の抑制

- ゲートコントロール理論

鍼刺激による触覚情報が、痛み信号が脳へ伝わるのを妨げるという理論です。鍼の刺激が「痛み」という信号よりも優先的に脳に伝わることで、痛みの感覚を軽減させます。

- 神経伝達の調整

鍼灸は、痛みや炎症に関わる神経伝達物質の分泌を調整し、過敏になった神経を落ち着かせます。これにより、痛みの信号が伝わりにくくなり、炎症の進行を抑えることができます。

4.自己治癒力の向上

鍼灸は、体を外部からの「侵襲」と捉え、白血球の増加や創傷治癒反応を引き起こします。これにより、体自身の治癒力を高め、炎症を鎮める方向へ導きます。

これらの複数のメカニズムが複合的に働くことで、鍼灸は炎症を鎮め、痛みを緩和すると考えられています。現代科学では、これらの作用機序に関する研究が日々進められており、その有効性が科学的に裏付けられつつあります。

病期に応じた治療

肩関節周囲炎は、一般的に以下の3つの病期に分けられます。

1.Freezing Phase(疼痛期)

強い痛みと可動域制限が特徴です。この時期には、炎症の鎮静化と痛みの緩和を目的とした治療が行われます。鍼治療によって痛みが和らぐことで、早期のリハビリテーションへの移行がしやすくなります。

2.Frozen Phase(凍結期)

痛みは徐々に和らぐものの、関節の可動域が著しく制限される時期です。炎症が長引くことで、筋肉や関節包、靭帯が硬化するため、この時期には筋肉の緊張緩和や血流改善、関節拘縮の改善を目的とした治療が重要になります。

3.Thawing Phase(解凍期)

可動域が徐々に回復し始める時期です。硬くなった組織をほぐし、機能回復を促す治療が行われます。

鍼灸治療は、特に疼痛期において早期に介入することで、症状の軽減が得られやすいとされています。拘縮期への移行を予防できる可能性も示唆されています。

その他

・鍼灸治療は、単独で行われることもありますが、理学療法や運動療法と組み合わせることで、より効果が期待できる場合があります。

・石灰沈着性腱板炎など、他の肩関節疾患との鑑別も重要であり、必要に応じて整形外科医との連携も検討されます。(当院は連携が取れる整形外科がございます)

肩関節周囲炎の症状でお悩みの場合、鍼灸治療も選択肢の一つとして検討する価値があると言えます。ただし、個々の症状や状態によって治療法は異なるため、専門家である鍼灸師に相談し、適切な診断と治療計画を立ててもらうことが重要です。

まとめ

肩関節周囲炎は、加齢による組織の変性を背景に、上記の様々な要因が複合的に絡み合って発症すると考えられています。特に、日常生活での肩への負担、姿勢、運動習慣、そして基礎疾患の有無がリスクに大きく関わってきます。

もし、ご自身がこれらの特徴に当てはまり、肩の痛みや動かしにくさを感じている場合は、早めに適切な診断と治療を受けることをオススメします。

(文/浦田舞子)